県内5つ目の道の駅。茅ヶ崎市「湘南ちがさき」は観光客のため?地域住民のため?ただ造るだけでは税金の無駄遣いではないでしょうか?

2025年7月オープンの「道の駅 湘南ちがさき」とは?

この記事を読まれる多くの方は、一度は道の駅を利用されたことがあると思います。今回のテーマは道の駅です。2025年茅ヶ崎市の柳島にオープン予定の「道の駅 湘南ちがさき」を取り上げてみたいと思います。

道の駅は1993年に全国103箇所からスタートし、「ふるさと創生事業」による税金投入で、爆発的に増え2021年には1,193箇所まで拡大しました。しかし2023年は1,204箇所と11箇所しか増えていなことから、そろそろ頭打ちと言われています。

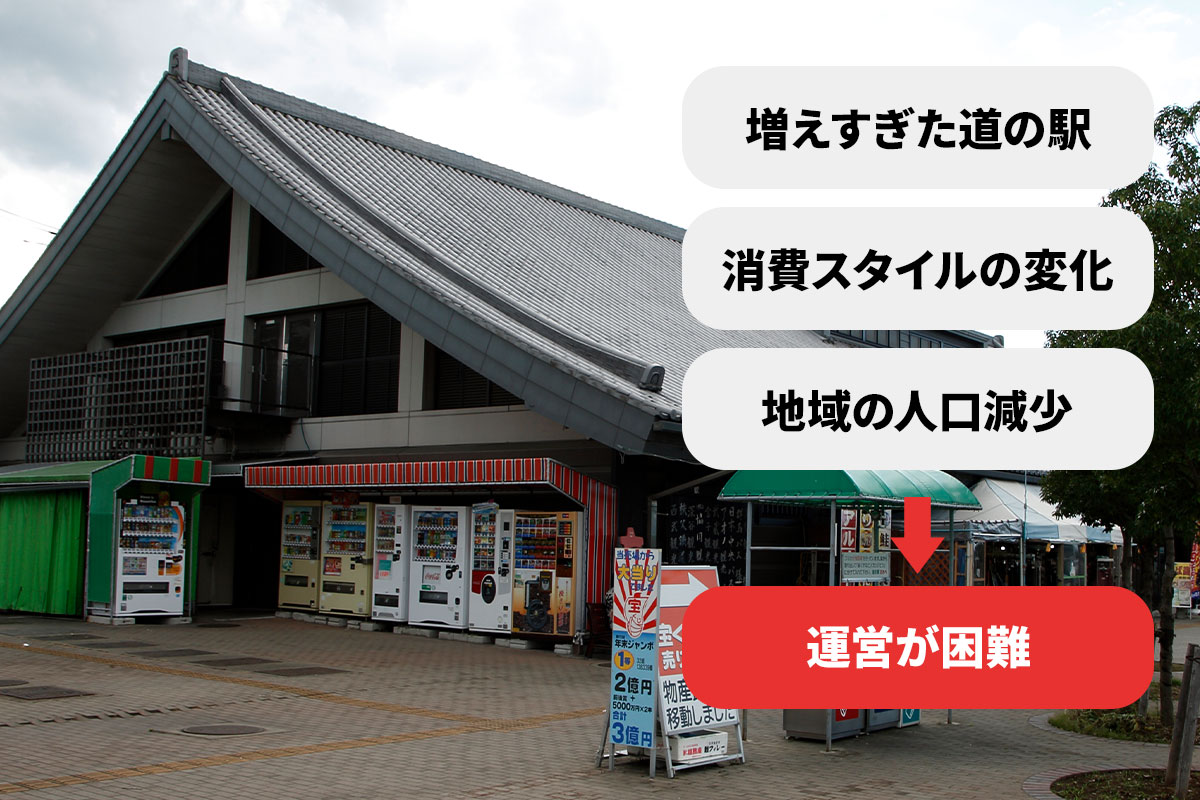

地域振興の牽引役として拡大して行った道の駅は、増えすぎたことにより差別化が難しくなったこと、消費者や観光客の消費スタイルの変化、地域の人口減少などにより運営が立ち行かなくなったケースも増えてきています。また近隣農家の高齢化により、農産物の確保も困難になってきています。

そんな状況の中で、果たして茅ヶ崎市の柳島にオープンする道の駅は成功するのでしょうか。

「道の駅 湘南ちがさき」は柳島スポーツ公園や柳島しおさい公園の近く、134号線と鉄砲道が交差する三角エリアにオープンする予定です。茅ヶ崎市のホームページによると「まちの活力・にぎわいにつながる環境の変化をとらえ、観光情報の発信や地産地消の推進となる農畜水産物等の物産販売、災害復興支援活動などの拠点となる新しい形の道の駅の整備を推進し、地域の活性化を図るとともに、本市の魅力とブランド力の向上を図ります。」とお役所らしい、作文が書かれていますがこれでいいのでしょうか?

販売品を見ると菓子や加工食品が多いようです。地域の野菜や果物、海の幸などは書かれていませんが、何の目的でこの道の駅を計画したのでしょうか?

「湘南ちがさき」は元々の計画では2019年にオープンの予定でした。それが2022年に延期され、更に2025年に延期されました。コロナの影響と言われていますが、それだけではないように思えます。

「湘南ちがさき」の資金調達方法はDBO方式を採用しています。DBO(Design Build Operate)とは自治体が国の交付金や公債などを利用し、資金を調達する方法で、施設の設計・建設・運営は一括で民間へ委ねる方法です。

一見効率が良さそうな手法ですが、投入されるのはもちろん税金です。更にDBO方式は民間企業ではなく、自治体が資金調達を行うため、金融機関のチェックはありません。よって事業の収益性が甘くなる可能性があります。民間の力を利用するのは大いに結構ですが、チェック機能が働いているのでしょうか。

ここで市長に問いたいと思います。道の駅は誰のために造りますか?

道の駅を造る前にやるべきこと。それは特産品をつくること

地域住民のためでしょうか?地場の建設会社のためでしょうか?それとも観光客のためでしょうか?

地域住民のためでしたら、利益よりも安価で良質な物を販売すべきで、利益よりも地域の方々への恩恵を優先させるべきです。観光客のためでしたら、きっちりと利益を上げられるモデルを築くべきです。

寒川町にある「わいわい市場」は6割から7割が地域の野菜や果物、生花などで地域住民のための生活に直結した物を販売しており、毎日盛況で利益も上げています。

「湘南ちがさき」は観光客向けですので、地域住民のためという目的は通用しません。ビジネスとして捉えた場合、利益をしっかりと上げる、事業を拡大する、雇用を増やしていくという使命を負います。

市にはその覚悟はありますでしょうか。それより以前に果たして茅ヶ崎は観光地でしょうか?茅ヶ崎は横浜や鎌倉、江ノ島と比較するとブランド力はありません。シュウマイや鳩サブレーのような誰もが知っている商品はありません。サザンオールスターズは有名ですが、それが特産品にはなりません。

道の駅が出来れば、観光客は物珍しさに一度は訪れてくれるでしょう。しかし魅力的な商品がなければ二度目はありません。

道の駅では名の知られていない菓子や加工食品を販売しますか?私は違うと思います。販売する物は市が目的でも謳っているように「地産地消の推進となる農畜水産物」です。その観点から、道の駅を造るより先にやるべきことがあるのではないでしょうか。

道の駅を完成させるより先に農畜水産物を優先すべき

魅力ある多様な販売品を揃え続けるのは容易なことではありません。市に調達能力がなければ、市の特産物は全体の30~40%程度に留まるでしょう。それでは茅ヶ崎の道の駅とは言えません。

私は販売先(道の駅)を築くよりも、特産品を作ることが優先されるべきだと考えます。その中でももっとも力を入れていただきたいのが営農です。

山形の佐藤錦、長野のシャインマスカット、福岡のあまおう、山梨の月光、静岡のクラウンメロン、宮崎の太陽のタマゴ、これらの高級フルーツはすべて営農の努力の賜物です。

私は仕事で熊本、千葉などに行きますが、当然ながら地域の農家には営農指導員が入り特産品の生産に成功しています。そこまで高品質の果物はすぐには出来ませんが、まずは特色のある、ここでしか買えないものを揃えることを優先すべきではないでしょうか。つまり優先順位は農畜水産物と言えるのです。

本コラムの「神奈川県の農業改革。今、県が中心となって推進させなければ手遅れになる」でも掲載しているように、県や市の営農エキスパートを派遣し、特産品を創り出すべきではないでしょうか。

茅ヶ崎にも、そして近隣の市町にも農業を営む方はたくさんいらっしゃいます。酪農を営む方もいらっしゃいます。そのような方々を営農指導し「湘南ちがさき」でしか買えない価値のあるものを作るべきだと思います。

それこそが、観光地ではない茅ヶ崎の道の駅が生き残る方法だと言えます。

これにより地域の農家の生活が安定し、道の駅の利益も上がり雇用も増えます。まさに一石三鳥です。

茅ヶ崎の市長をはじめ、職員の方々にはぜひ熟考していただきたい課題だと思います。

※最後に当会ではまちづくりの開発関係等専門分野にたけた即戦力になる人材と一般事務員を募集しております。